Demokratisierung im ungeklärten Staat? : Das UN-Protektorat im Kosovo – eine Bilanz

Schoch, BrunoDownload:

pdf-Format: Dokument 1.pdf (592 KB)

| URL | http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/3198/ |

|---|---|

| Dokumentart: | Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung |

| Institut: | HSFK-Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung |

| Schriftenreihe: | HSFK-Report |

| Bandnummer: | 2010, 13 |

| ISBN: | 978-3-942532-19-8 |

| Sprache: | Deutsch |

| Erstellungsjahr: | 2010 |

| Publikationsdatum: | 25.09.2011 |

| Originalveröffentlichung: | http://www.hsfk.de/fileadmin/downloads/reoport1310.pdf (2010) |

| SWD-Schlagwörter: | Kosovo , Befriedung , Demokratisierung |

| DDC-Sachgruppe: | Politik |

| Sondersammelgebiete: | 3.6 Politik und Friedensforschung |

Kurzfassung auf Deutsch:

Auch wenn inzwischen andere Konfliktherde die internationale Aufmerksamkeit in Beschlag nehmen, bleibt die Befriedung des Westbalkans unabgeschlossen und auf der Agenda der Staatengemeinschaft, speziell der Europäischen Union. Das gilt besonders für das Kosovo. Dort haben sich nach dem 1999 von der NATO geführten Bombenkrieg mächtige internationale Akteure – NATO, UNO, OSZE und EU – vorgenommen, die Konfliktregion, die den Zerfallsprozess des sozialistischen Jugoslawiens zehn Jahre zuvor ausgelöst hatte, von außen mittels Demokratisierung zu befrieden und an die Europäische Union heranzuführen. Die für die meisten Fälle externer Demokratisierung berechtigte und gängige Kritik, die Staatengemeinschaft setze zu wenig Mittel ein, zielt im Kosovo daneben. Denn es mangelte weder an Truppen noch an Finanzhilfen. Im kleinen Kosovo mit seinen gut 10.000 Quadratkilometern und seinen etwa zwei Millionen Einwohnern betrug die internationale Finanzhilfe in den ersten beiden Jahren pro Kopf umgerechnet etwa das Vierfache dessen, was Deutschland 1946/47 im Rahmen des Marshallplans erhielt. Und im Kosovo waren – ebenfalls pro Kopf der Bevölkerung – rund 50 Mal so viel internationale Soldaten eingesetzt wie in Afghanistan. Nie zuvor hatte sich die UNO mit einem derart umfassenden Mandat um Demokratisierung bemüht; die OSZE unterhält dort ihre größte Mission; und die Europäische Union unterstützt seit 2008 mit ihrer bisher ambitioniertesten Mission im Rahmen der Europäischen Sicherheits und Verteidigungspolitik (ESVP) den Auf- und Ausbau eines Rechtsstaats im Kosovo. Gleichwohl wird man das internationale Engagement im Kosovo nicht ohne Weiteres als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Das Kosovo ist heute von einer funktionierenden Demokratie und von den für einen EU-Beitritt erforderlichen Kriterien noch weit entfernt. 2010 befreite die EU den Westbalkan von der Visumspflicht für den Schengen-Raum – ausgenommen das Kosovo. Und im Dezember 2010 sorgte ein Bericht des Schweizer Politikers Dick Marty für den Europarat für Aufsehen, in dem der Ministerpräsident des Kosovo bezichtigt wird, 1999 schwere Kriegsverbrechen begangen zu haben. Die demokratische Transformation ethnisch gespaltener Bürgerkriegsgesellschaften ist mit ungleich größeren Schwierigkeiten behaftet als die Überwindung autokratischer Systeme. Denn hier stehen sich die ethno-nationalen Antagonisten weiterhin in unverminderter Konfrontation gegenüber. Ihre Vorstellungen vom Nationalstaat und seiner territorialen Gestalt widersprechen sich. Somit fehlen hier wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Demokratisierung: die Akzeptanz eines gemeinsamen Staates und seiner Grenzen sowie ein gemeinsamer demos. Demokratische Institutionen können ein nationales Gemeinschaftsgefühl fördern, wie umgekehrt ein solches Zugehörigkeitsgefühl jene erst mit Leben füllt. In ethnisch gespaltenen Nachbürgerkriegsgesellschaften erscheint diese Wechselwirkung zwischen Staatsaufbau und Nationsbildung als Circulus vitiosus. Denn hier müssen staatliche Einrichtungen des Regierens und des Gewaltmonopols neu errichtet werden. Die Bürgerkriegsparteien akzeptieren das Gewaltmonopol nur, wenn sie an den Entscheidungen hinreichend beteiligt sind. Das Kosovo steht exemplarisch für diesen Teufelskreis. Wie er das mit großem Aufwand betriebene Projekt einer umfassenden Demokratisierung behindert hat, wird hier untersucht. Der Sicherheitsrat beauftragte nach dem Krieg in seiner berühmten Resolution 1244 vom 10. Juni 1999 eine UN-Mission (UNMIK) damit, es wieder aufzubauen, zu demokratisieren und die endgültige Regelung seines Status vorzubereiten. Spätestens am 17. Februar 2008, als das Kosovo seine Unabhängigkeit ausrief, war es eine Tatsache, dass die UNO mit dem Vorhaben gescheitert ist, Albaner und Serben zu jenem Minimum an praktischer Kooperation zu bewegen, ohne das kein demokratisches Gemeinwesen funktionieren kann. Doch hob die Unabhängigkeit den Teufelskreis nicht auf, vielmehr setzt er sich fort in der ungelösten Aufgabe, den mehrheitlich serbischen Norden des Kosovo, der den neuen Staat ablehnt, zu integrieren. Auch bleibt die Demokratie im Kosovo unvollendet. Seine Lösung aus dem serbischen Staatsverband bedeutet vorerst keine Souveränität, sondern „überwachte Unabhängigkeit“. Letztlich entscheidet dort nicht das Volk, sondern eine verwirrende Vielfalt internationaler Akteure, von UNMIK, EU, NATO, International Civilian Office (ICO) bis hin zur OSZE. Sogar die Resolution 1244, die das Kosovo der UNO unterstellte, blieb in Kraft und überdauerte auf widersprüchliche Weise die Unabhängigkeit, die 73 Staaten bis zum Januar 2011 anerkannt haben. Der Kosovo-Konflikt weist denkbar ungünstige Bedingungen für eine externe Demokratisierung auf. Dazu gehören nicht nur der Krieg von 1998/99 und die Unterdrückung der Kosovo- Albaner durch das serbische Milošećvi -Regime, sondern auch eine lange Vorgeschichte wechselseitiger „ethnischer Säuberungen“ seit dem 19. Jahrhundert. Zudem war das Kosovo Jugoslawiens Armenhaus mit einer weitgehend agrarischen Gesellschaft, dem höchsten Bevölkerungswachstum in Europa und vielfach traditionalen Mentalitäten sowie dem Kanun, einem staatsfernen Gewohnheitsrecht einschließlich Blutrache. Alles in allem war die internationale Politik mit ihrer externen Demokratisierung insofern erfolgreich, als es ihr gelang, trotz ungünstiger Bedingungen im Kosovo demokratische Institutionen zu errichten. Diese haben sich – unter internationaler Hoheit – in mehreren Kommunal- und Parlamentswahlen sowie in zwei friedlichen Regierungswechseln bewährt; die Achillesferse blieben Rechtsstaat und Justiz. Es gelang nicht, mittels dieser Institutionen Serben und Albaner im Kosovo zu jener minimalen Kooperation zu motivieren, auf die jede Demokratie angewiesen ist. Beide Seiten waren in der Statusfrage zu keinerlei Kompromissen bereit, die Forderung der Albaner nach Unabhängigkeit und der Anspruch der Serben auf die „Wiege der serbischen Nation“ schlossen sich aus. Das präzedenzlos breite und kostspielige internationale Engagement im Kosovo änderte nichts am Manichäismus beider Ethno-Nationen mit zwei Wirtschaftsräumen, zwei Sprachen und zwei entgegengesetzten nationalen Narrativen. Deshalb entschloss sich die UNO, die Unabhängigkeit als kleinstes Übel zu unterstützen. Die Vorstellung, Demokratisierung sei ein geeignetes Mittel, um verfeindete Volksgruppen mit ihren unversöhnlichen Identitäten und Zielen zur praktischen Kooperation zu veranlassen, hat sich im Kosovo als unrealistisch entpuppt. Die UNMIK konnte beide Seiten nicht davon abbringen, sich weiterhin mit zwei unterschiedlichen Staaten zu identifizieren und den jeweils anderen abzulehnen. Dass die UNO sich 1999 auf ein gemeinsames Vorgehen im Kosovo nur um den Preis verständigen konnte, dass sie die Statusfrage offen ließ, hat ihre Demokratisierungsanstrengungen konterkariert. Künftige Demokratisierungsvorhaben sollten daraus eine Lehre ziehen. Der ungeklärte Status nahm lange auch der Perspektive auf einen EU-Beitritt ihre konstruktive Wirkung. Weil die Staatszugehörigkeit offen und die EU zudem in dieser Frage uneins war, erzeugte die Integrationsperspektive keine Akzeptanz des gemeinsamen Staates. Gleichwohl agiert die EU im Kosovo besser, als viele meinen. Fünf ihrer Staaten haben das Kosovo Inicht anerkannt, doch die Rechtsstaatsmission EULEX tragen alle EU-Mitglieder. Im Blick auf Serbien hat die EU einiges Geschick darin gezeigt, den Wunsch der Mehrheit, der reichen Europäischen Union beizutreten, als Hebel zu nutzen, um Reformkräfte zu stärken und intransigente Nationalisten zu schwächen. Sie hat mit ihren Anreizen zum Machtverlust Koštunicas und zur Spaltung der Radikalen Partei beigetragen. Die EU sollte mit ihrer Politik der incentives fortfahren und Belgrad unmissverständlich klar machen, dass es für Serbien ohne Anerkennung des Status quo keinen Beitritt gibt. Das muss nicht unbedingt eine staatliche Anerkennung bedeuten. Der Unterschied birgt, wie man gerade aus der Geschichte des geteilten Deutschlands weiß, durchaus einiges an Handlungsspielraum. Staatengemeinschaft und EU sollten ihren Kurs beibehalten und sich der ethno-nationalen Logik widersetzen. Der Vorschlag, staatliche Grenzen im Sinne ethno-nationaler Homogenisierung zu verschieben und das Kosovo aufzuteilen, würde nicht nur schwierige Territorialfragen aufwerfen, sondern wäre voraussichtlich auch mit Bevölkerungstransfers verbunden, die für die Betroffenen selbst dann, wenn sie international überwacht werden, langfristig fatale Auswirkungen haben, wie die langen Nachwirkungen des türkisch-griechischen Bevölkerungsaustauschs von 1923 hinreichend bezeugen. Zudem würde ein Gebietstausch das – im Ahtisaari- Plan und in der Verfassung verankerte – Anschlussverbot des Kosovo untergraben, dem Ethno-Prinzip neuen Auftrieb verleihen und wahrscheinlich die bisher mühsam erreichte Stabilisierung der Staatenordnung auf dem Westbalkan wieder in Frage stellen.

Für Dokumente, die in elektronischer Form über Datenenetze angeboten werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Insbesondere gilt:

Einzelne Vervielfältigungen, z.B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden (Paragraph 53 Urheberrecht). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.

Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Mißbrauch haftbar gemacht werden.

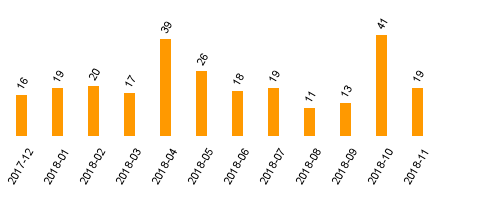

Zugriffsstatistik

(Anzahl Downloads)